Der Pionier für diese besondere Art des Reisens – der Studienreisen – war Dr. Hubert Tigges. Bereits 1928 war er erstmals unter dem Titel „Gemeinschaftsfahrten Dr. Tigges“ unterwegs. Das gemeinsame Entdecken in einer geführten Gruppe ist seitdem ebenso elementarer Bestandteil aller Studienreisen wie ein fein austarierter Themenschwerpunkt.

"Die Fahrt"

Das Mitteilungsblatt der Dr. Tigges Studienreisen

- Die Fahrt

- Historie

- Auslese

Neun Jahrzehnte Dr. Tigges Studienreisen

Der Pionier für diese besondere Art des Reisens – der Studienreisen – war Dr. Hubert Tigges. Bereits 1928 war er erstmals unter dem Titel „Gemeinschaftsfahrten Dr. Tigges“ unterwegs. Das gemeinsame Entdecken in einer geführten Gruppe ist seitdem ebenso elementarer Bestandteil aller Studienreisen wie ein fein austarierter Themenschwerpunkt.

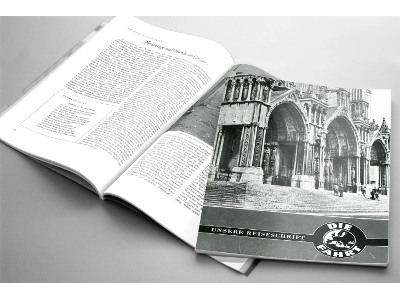

1934 gründete Dr. Hubert Tigges sein Mitteilungsblatt "DIE FAHRT". Es ist keine gewöhnliche Werbezeitschrift, im wesentlichen ist es ein Forum für die Teilnehmer. In der Einleitung der Erstausgabe schrieb er damals:

"DIE FAHRT" wird einmal über Gehalt und Erleben gewesener Fahrten berichten, sodann der geistigen, seelischen und technischen Vorbereitung künftiger Fahrten dienen und nicht zuletzt ganz allgemein den Geist echten Wanderns und Reisens zu pflegen versuchen.

"DIE FAHRT" wird einmal über Gehalt und Erleben gewesener Fahrten berichten, sodann der geistigen, seelischen und technischen Vorbereitung künftiger Fahrten dienen und nicht zuletzt ganz allgemein den Geist echten Wanderns und Reisens zu pflegen versuchen.

Wir laden Sie ein zu beinah 60 Jahren "DIE FAHRT". Entdecken Sie mit uns Dr. Hubert Tigges' einzigartige Idee des Verständnisses und der Verständigung. Begleiten Sie uns durch die Geschichte des Mitteilungsblattes oder genießen Sie eine Auslese der besten Artikel.

„DIE FAHRT“ - Historie

Es lebe "DIE FAHRT", unsere Fahrt! Begleiten Sie mit uns durch die faszinierende Geschichte des berühmten Mitteilungsblattes von Dr. Hubert Tigges und seinen Gemeinschaftsfahrten.

Es lebe "DIE FAHRT", unsere Fahrt! Begleiten Sie mit uns durch die faszinierende Geschichte des berühmten Mitteilungsblattes von Dr. Hubert Tigges und seinen Gemeinschaftsfahrten.

Das Mitteilungsblatt „DIE FAHRT“

Zweierlei motivierte Dr. Hubert Tigges zu seinen Gemeinschaftsfahrten. Zum einen die praktische Umsetzung der "Europa-Idee", entstanden aus der pazifistischen Überzeugung resultierend aus seinen Erlebnissen im 1. Weltkrieg, und zum anderen das einfache wie gleichermaßen erhabene Gefühl des Fernwehs.

"Um die Ziele des "Europakreises" wie auch des Reiseunternehmens einem größeren Publikum bekanntzumachen und den Gedankenaustausch zu fördern, gründet Hubert Tigges 1934 das Mitteilungsblatt "DIE FAHRT".", schreibt Reinhold Tigges in seinem Buch Reisen ist Leben über die Motive seines Vaters. Dr. Hubert Tigges schrieb seinerseits in der Erstausgabe: "Heutzutage über Reisen und Wandern schreiben um des Reisens und Wanderns willen und gleichzeitig mitansehn, wie bitter schwer der Kampf ums Dasein, wörtlich ums tägliche Brot, den meisten Menschen wird, mag auf den ersten Blick wie Hohn erscheinen. Doch das Leben geht seinen Gang. Und den Menschen, die auch in der Not nicht vom Brot allein leben können, wird ein schöner Dienst erwiesen durch zuverlässige Hinweise darauf, wie sie sich gerade in armen Zeiten Freude und Kraft zum Werk durch stille Feierstunden, durch noch so bescheidene und doch frohe Wanderungen und Fahrten ins nahe und weite Land bewahren und neu erwerben können. Vielleicht ist das Nie-Kommende doch näher als es aussieht."

"DIE FAHRT" war keine gewöhnliche Werbezeitschrift. Im Vordergrund standen zunächst Erfahrungsberichte begeisterter Reisende. Herman Gerson, später Reiseleiter bei Dr. Tigges, schrieb damals: "Was uns die Fahrt außerdem war: im anderen den Menschen zu sehen und nichts als den Menschen, und selbst Mensch zu sein und nur Mensch, darüber kann ich nicht schreiben; das ist das innere Erlebnis von uns allen. Und das, was sich nicht sagen läßt: es war das Schönste an dieser herrlichen Fahrt." Das Mitteilungsblatt war für Dr. Tigges im übrigen auch ein hervoragendes Instrument, um sozial Schwächeren mit Hilfe einer gemeinsamen Kasse die Möglichkeit zu geben, ebenfalls auf Reisen zu gehen. Ein System, das in den wirtschaftlich zunächst schwierigen 30er Jahren hohen Anklang fand.

Hubert Tigges bewahrte sich seine positive, weltoffene Einstellung selbst im Angesicht des drohenden Unheils. Seinem Sohn Reinhold Tigges gegenüber gab er später zu, die Nationalsozialisten unterschätzt zu haben. "(...)Wir waren von Anfang an gegen die Nazis, aber wir haben sie einfach nicht für eine Gefahr gehalten, sondern nur für nationalistisch, engstirnig, dumm und verführt(...)". Einem "deutschen Gruß" begegnete Tigges damals mit einem freundlichen "Grüß Gott" sowie einem Handschlag. Derlei Verhalten hatte bereits früh zur Folge, dass er unter Beobachtung des NS-Regimes stand. Dennoch schaffte es die Familie Tigges, vor Kriegsbeginn das Reisegeschäft am Laufen zu halten, musste aber Mitte 1939 die Gemeinschaftsfahrten vorerst einstellen.

„Deutschland sei unsere Heimat und Europa unser Vaterland.“

Mit seinem inzwischen sehr bekanntem Motto leitete Dr. Hubert Tigges 1953 die erste Ausgabe von "DIE FAHRT" nach dem Krieg ein. "Heute, im Februar 1953, schreiben wir: "DIE FAHRT", 6. Jahrgang. Der 5. Jahrgang war im Herbst 1939 zu Ende. Zwischen diesen beiden Jahrgängen liegt soviel "große Geschichte", dass die sehr kleine des Werdens unserer Fahrten und unserer "Fahrt" ganz verblassen musste." Erfahren Sie hier, wie es nach dem 2. Weltkrieg mit den Gemeinschaftsfahrten und Tigges' Schriften weiterging.

"Du warst freundlich, und ich scheute mich nicht, zu bekennen. ich sei Deutscher. Du warst wirklich freundlich. (...) und antwortetest heiter: "Das macht nichts."" Diese Zeilen schrieb Dr. Herbert Malecki in der Kurzgeschichte Mon cher clochard! und deutet damit die Befangenheit der Deutschen auf Reisen in der Nachkriegszeit an. Dr. Hubert Tigges trat mit seinen europäischen Fahrten diesen Gefühlen entgegen, blickte hoffnungsvoll in die Zukunft und schrieb damals: "Als wir uns im Sommer 1945, noch betäubt und erschüttert von dem beispiellosen Zusammenbruch, doch erfüllt von höchster Verantwortung und voll ernsten Zukunftswillens daran machten, unsere Situation zu überdenken, da tauchte aus all den Uberlegungen als das Kernproblem der Kampf gegen die Vermassung und für die Persönlichkeit auf." Bereits im Jahr der Währungsreform 1948 begann Dr. Tigges mit dem Wiederbelebung seiner Gemeinschaftsfahrten.

"Du warst freundlich, und ich scheute mich nicht, zu bekennen. ich sei Deutscher. Du warst wirklich freundlich. (...) und antwortetest heiter: "Das macht nichts."" Diese Zeilen schrieb Dr. Herbert Malecki in der Kurzgeschichte Mon cher clochard! und deutet damit die Befangenheit der Deutschen auf Reisen in der Nachkriegszeit an. Dr. Hubert Tigges trat mit seinen europäischen Fahrten diesen Gefühlen entgegen, blickte hoffnungsvoll in die Zukunft und schrieb damals: "Als wir uns im Sommer 1945, noch betäubt und erschüttert von dem beispiellosen Zusammenbruch, doch erfüllt von höchster Verantwortung und voll ernsten Zukunftswillens daran machten, unsere Situation zu überdenken, da tauchte aus all den Uberlegungen als das Kernproblem der Kampf gegen die Vermassung und für die Persönlichkeit auf." Bereits im Jahr der Währungsreform 1948 begann Dr. Tigges mit dem Wiederbelebung seiner Gemeinschaftsfahrten.

Dieser oben beschriebene Kampf gegen die Vermassung war ein Plädoyer für die Individualität des Einzelnen in einer heterogenen, aber harmonischen Gemeinschaft. "Massen(fort)bewegung ist das Kennzeichen von kollektivistischen Organisationen oder Nachfolgeunternehmen der KdF-Transporte. Das Gemeinschaftserlebnis einer individuell vorbereiteten und geleiteten Reise kann damit nicht verwechselt werden." Tigges verstand seine Art des Reisens als innere Sammlung, ein Gegenpol zu dem, der Entspannung geweihten, Massentourismus. "Die Fahrt steht mitten im geistig-seelisch-politischen Leben unserer europäischen Gegenwart. Sie ist eine der letzten Inseln der Romantik und dient doch als "schöpferische Pause" dem realen Leben, sie verhilft zur Persönlichkeitsentfaltung in der Gemeinschaft der Gruppe und kämpft wider die Vermassung, die unser aller Untergang wäre, sie übt unser, ach so neues europäisches Denken und schenkt uns immer wieder unvergeßliches Fahrtenglück."

Kulturelle Unterschiede sah Dr. Hubert Tigges nicht als "Begrenzung" zwischen den Menschen an, sondern als zu respektierende Gegebenheiten. "Das Maß der Wünsche des einzelnen Reiseteilnehmers möge sich beschränken auf die jeweiligen Möglichkeiten, die das zu bereisende Land bietet. Schweizer Hotelkultur wurde nicht in Frankreich erfunden. Der französische Autofahrer hält den Fußgänger immer noch für den Verkehrsteilnehmer Nr. 1 und fährt nicht auf ihn zu, sondern um ihn herum. In Deutschland vertraut man mehr auf die Stärke der Stoßstange und auf die Schrecken einjagende Hupe. Deutsches Organisationstalent hingegen ist wiederum auf dem Balkan nicht heimisch. Gemeinsam sind allen europäischen Ländern immer noch die Grenzkontrollen."

Kulturelle Unterschiede sah Dr. Hubert Tigges nicht als "Begrenzung" zwischen den Menschen an, sondern als zu respektierende Gegebenheiten. "Das Maß der Wünsche des einzelnen Reiseteilnehmers möge sich beschränken auf die jeweiligen Möglichkeiten, die das zu bereisende Land bietet. Schweizer Hotelkultur wurde nicht in Frankreich erfunden. Der französische Autofahrer hält den Fußgänger immer noch für den Verkehrsteilnehmer Nr. 1 und fährt nicht auf ihn zu, sondern um ihn herum. In Deutschland vertraut man mehr auf die Stärke der Stoßstange und auf die Schrecken einjagende Hupe. Deutsches Organisationstalent hingegen ist wiederum auf dem Balkan nicht heimisch. Gemeinsam sind allen europäischen Ländern immer noch die Grenzkontrollen."

Ab Februar 1953 erscheint "DIE FAHRT" sechsmal im Jahr und wird die nächsten 10 Jahre sowohl von realisierten Fahrten berichten als auch auf kommende Fahrten vorbereiten. Redaktionelle Artikel über die europäische Kultur und Kulturen wechseln sich ab mit Essays über Kunst sowie mit Gedichten renommierter, europäischer Schriftsteller.

``Reisen gleichen am ehesten Träumen;...

es gilt von ihnen, was Novalis von den Träumen sagt: ohne sie würden wir wohl früher alt," schrieb Dr. Tigges in der Einleitung des sechsten Heftes 1953. Von Tigges' Reisebegeisterung liest man in "DIE FAHRT" zehn ganze Jahre lang. Ein großes Anliegen ist Dr. Hubert Tigges dabei immer die Sinnhaftigkeit des Reisens. Er vertritt ein Reisen, welches das Leben mit Inhalt füllt.

So schreibt Tigges anlässlich des 25. Jubiläums seiner Fahrten:

So schreibt Tigges anlässlich des 25. Jubiläums seiner Fahrten:

"ERLEBEN und ERLEBNIS: schon die Worte sind neu und erst seit den Tagen Goethes und der Romantik von innerem Sinn erfüllt. Und sie sind bezeichnenderweise in der damit für uns verbundenen bestimmten Bedeutung in keiner Sprache als der deutschen zu finden. Als lebendige BEGEGNUNG mit der Welt und den Menschen sind sie der tiefste Sinn des Reisenes, wie wir es verstehen. So durchwandern wir unsere Welt, treffen auf Menschen, die ein Gleiches wollen und landen zuweilen an glücklicheren Gestaden, die zu zeitloser Versenkung einladen und uns über die Schaffenden und ihre Werke nachsinnen lassen. Es ist ein Gehen und nicht Stehenbleiben, ein Wandern und Sichwandeln, und es überkommt uns dabei die Ahnung und Zuversicht einer höheren Welt, die der Sims unseres Reisens und Wanderns, unserer Pilgerschaft hier auf Erden ist."

Bis 1963 erscheint "DIE FAHRT" in einer immer weiter steigenden Auflage, bis das Mitteilungsblatt als Instrument des Dialogs unter den inzwischen mehr als 50.000 Reiseteilnehmern in ihrer damaligen Form nicht mehr geeignet ist. Zu der Gründung einer umfassenden Reisezeitschrift kommt es nicht, Dr. Tigges überlässt dieses lieber den Zeitschriftenverlagen. Trotz ihrer in der Gesamtbetrachtung kurzen Zeit, bleibt "DIE FAHRT" einzigartig und in den Köpfen und Herzen Reisebegeisterter hängen. Noch heute lesen sich die zahlreichen Schriften, Artikel und Essays wie ein Plädoyer für sinniges Reisen, ein geeintes Europa und ein grenzübergreifendes Völkerverständnis.

Bis 1963 erscheint "DIE FAHRT" in einer immer weiter steigenden Auflage, bis das Mitteilungsblatt als Instrument des Dialogs unter den inzwischen mehr als 50.000 Reiseteilnehmern in ihrer damaligen Form nicht mehr geeignet ist. Zu der Gründung einer umfassenden Reisezeitschrift kommt es nicht, Dr. Tigges überlässt dieses lieber den Zeitschriftenverlagen. Trotz ihrer in der Gesamtbetrachtung kurzen Zeit, bleibt "DIE FAHRT" einzigartig und in den Köpfen und Herzen Reisebegeisterter hängen. Noch heute lesen sich die zahlreichen Schriften, Artikel und Essays wie ein Plädoyer für sinniges Reisen, ein geeintes Europa und ein grenzübergreifendes Völkerverständnis.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen unsere Auslese aus dem Dr. Tigges Mitteilungsblatt "DIE FAHRT" vorstellen. Lesen Sie Reiseberichte, Essays oder Kurzgeschichten aus den 50er und 60er Jahren. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!

An dieser Stelle möchten wir Ihnen unsere Auslese aus dem Dr. Tigges Mitteilungsblatt "DIE FAHRT" vorstellen. Lesen Sie Reiseberichte, Essays oder Kurzgeschichten aus den 50er und 60er Jahren. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!

Verlegen rücktest Du an der Mütze und brummtest etwas in die verwitterten Aufschläge Deiner ehrenwert verschimmelten Jackettreste, als Deine alten, weinselig schimmernden Augen plötzlich zwischen den erhobenen gußeisern erstarrten Armen dreier abgeblätterter Brunnerrgrazien auf einen blonden Haarschopf und neugierig-junge, feuchte Mädchenaugen trafen. Dünn fiel der Wasserstrahl aus altersschwacher Röhre in das kleine, rostbraun schimmernde Becken. Drüben huschten späte Wagen lautlos am Seineufer entlang, und vor der matt spiegelnden Schwärze des Asphalts bauschte sich der leuchtend grüne Rock des Mädchens in einem jener lautlos sich erhebenden Windstöße der Vorsommernächte, die noch alle Wärme des Tages mit sich tragen und den nächtlichen Raum in Bewegung zu versetzen scheinen, damit die in den Häusern wartende Kühle die träge Hitze der Straße verdrängen kann. Fast gleichzeitig, trafen sich die zur Schale erhobenen jungen Mädchenhände und Deine zerbeulte Konservenbüchse in dem engen Raum, den die gußeisernen Schönen zwischen ihren unnachgiebig gereckten Leibern aussparen, damit das Wasser für die dünne Gleichmäßigkeit seines Falles Platz finde.

Du wolltest die in Deinen dreckigen, altersknolligen Fingern zitternde Büchse unter den Strahl des Wassers halten, bis sie voll sei, damit man in ihr eine Suppe kochen könne unter dem breiten Landstreicherdach des mächtigen Brückensclwungs, unter den Du gleich zurückkehren wolltest, und Du sprachst davon, lallend und kaum verständlich. Aber als Du die armselig zerbeulte Konservendose zwischen den unbequemen und so eng sich gegenüberstehenden Leibern der Brunneneisernen hindurchzwängen wolltest, stieß sie gegen die holde Schale weicher Mädchenhände, die sich auf der anderen Seite des Brunnens dem Wasser entgegenhob, und Dein weinverträntes Auge sah in ein lange vergessenes Gegenüber junger. nachtdunkel-erfüllter Mädchenaugen. Diesseits und jenseits des Schattens, den die starren Figuren über das lächerlich kleine Beckenrund warfen, sahen sich zweier Menschen Leben in die Augen. Diesseits und jenseits des Schattens lagen zwei Blicke. Und plötzlich zogst Du, schnell und heftig scheppernd, die Stille der Nacht für eine Sekunde unterbrechend, Dein Suppengefäß aus der harten Enge von Beinen und Leibern heraus und sagtest laut und vernehmbar: "Nach ihnen, Madame!"

In der Sonnenwärme vertretenen Asphalts saßest Du am späten Nachmittag in der rue Mouffetard. Wehrhaft zog sich ein Kranz riesiger Stoppeln um Deine Backen. Du hattest die Knie angezogen. auf denen Du eine große Bierflasche hieltest, und wir störten Dich unachtsam in Deiner Unterhaltung mit dem Kollegen, der neben Dir lag und schon die Zeitung auseinander faltete, um sich unter ihr zum wohlverdienten Schlaf zurückzuziehen.

Aber Du bliebst freundlich, als ich Dich ansprach. Wir steckten uns eine Zigarette an, denn beim Rauchen läßt es sich besser philosophieren. Und Du bekanntest, ehrlich genug, Philosoph zu sein. Und hobst hin und wieder Deine Flasche, und mit Ehrfurcht sah ich Deine Philosophie gewaltig in Dich hineinrinnen und lauschte Deinen aufstoßenden Bonmots. Du fragtest nur beiläufig, denn der wahre Philosoph stößt sich nicht an Grenzen, nach meiner Nationalität. Du warst freundlich, und ich scheute mich nicht, zu bekennen. ich sei Deutscher. Du warst wirklich freundlich. Verhalten hobst Du Deine Flasche der Weisheit, blicktest tief bis auf den Grund Deiner Philosophie und antwortetest heiter: "Das macht nichts."

Als ich an der Plakatsäule stand und mit parismatten Augen die lange Reihe der Konzerte und excellenten Aufführungen musterte, standest Du neben mir. Du bliebst nicht nur höflich und zurückhaltend. Nein, Deine Augen, folgten meinen, und Du lasest mit mir alle Konzertankündigungen in würdevollem Ernst. Wie hätte ich Dir nicht, bei so enger Kulturverbundenheit, nach unserem gemeinsamen Studium 50 francs überreichen sollen!

Am nächsten Tag grüßtest Du mich voller Einverständnis und strecktest Deine Hand nicht aus. Wir waren beide trés gentil. Mon cher clochard, Du bist kein Engel, weiß Gott nicht, Du bist ein dreckiges Bündel ehemaliger Kleidung, aus denen die Gerüche Deines zurückgesunkenen Lebens aufsteigen und einen kleinen Schatten in die Bläue des Pariser Himmels schreiben. Deine Nase ist verquollen und Dein Auge trunken. Du schläfst unter den Seine-Brücken und neben den Pfützen auf dem Asphalt des Bürgersteigs, wie sie noch ein Weilchen nach einem Regen stehenbleiben. Aber es stimmt, auch in den Pfützen spiegelt sich der Himmel, mein Kamerad von der anderen Seite des Lebens.

Reisen gleichen am ehesten Träumen; es gilt von ihnen, was Novalis von den Träumen sagt: ohne sie würden wir wohl früher alt; und gewiß sind die großen Reisenden, die kühnen Entdecker des Unbekannten - von Marco Polo und Columbus bis zu den Stratosphärenfliegern und Tiefseetauchern unserer Tage - immer auch große Träumer gewesen. Das scheinbar so simple Unternehmen, den Ort zu wechseln, ist in Wahrheit die außerordentlichste Zauberei; begreiflich, daß Leopardi, dessen Schwermut es lange war, nicht aus seinem Geburtsort Recanati herauskommen zu können, ein Lob der Vögel anstimmte und sie die glücklichsten Geschöpfe nannte.

Fast scheint es seitdem, als hätten wir uns ein weniges von ihrem Glück, so weit es in ihrer leichten Beweglichkeit liegt, angeeignet, verfügen wir doch mit Hilfe der Technik über die Schnelligkeit ihrer Flügel. Aber wir sind es nicht selber, die den Raum durcheilen, unsre Maschinen tun es für uns und reißen uns mit sich fort, während wir, wie Schläfer, die in Traumländern unerhörte Abenteuer bestehen, uns nicht von der Stelle bewegen. Daher geschieht es zuweilen, daß wir des Zuges, der uns zieht, vergessen und für Augenblicke der Täuschung erliegen, die Erde selber drehe sich an uns vorüber, rasch und dennoch dank ihrer Größe nur je um Bruchteile eines Grads, was ihr doch wunderbarerweise genügt, sich unter deinem beglückend neuen Gesichtswinkel zu zeigen. In solchen Augenblicken ist ein Zustand erreicht der dem Träumen gleicht, wo wir nicht wissen, daß wir träumen, und nur dem Strom der Bilder hingegeben sind, der durch unsre Seele flutet. So tragen wir im Wechselndes Raums wie im Flug eine Ernte ein, die der ans Träumen gleicht und dieselben Speicher füllt, wo unsre Erinnerungen liegen: ein Zeichen ihres Bezugs zu dem Mysterium der Zeit, im Welcherm sich unermeßliche Augenblicke verewigen und zählbare Jahre verflüchtigen.

Hochhackige Damenschuhe sind oft vernünftiger als ihre Trägerinnen. Von bestimmten Höhenlagen an, nämlich dort, wo es mehr Steine als frische Brötchen gibt und die ersehnten Strapazen einer Bergtour beginnen, pflegen Stöckelabsätze abzubrechen. Der der Mode selbst in 2000 Meter Höhe untertane Geist ist zwar trotz unerträglich werdender Fußschmerzen willig, aber die Absätze sind - gottlob - zu schwach. Steile Pumps sind für die Champs Elysées gerade gut genug. Ab Miramonti aufwärts kommen sie der peinlichen Wirkung des Spanischen Stiefels bedenklich nahe.

Ein gestärkter, blütenweißer Umlegekragen und eine reinseidene Krawatte mit aufgestecktem goldgefaßtem Eberzahn verleihen einschließlich Gamsbarthut den am Züricher Seequai promenierenden Hotelgästen ein allen Flachlandtirolern und Amerikanern imponierendes Aussehen. Wer in diesem Aufzug jedoch schon den nicht ausgesprochen mühevollen Aufstieg zur Weißfluh oberhalb von Davos unternimmt, der schaut - den Gipfel keuchend erreichend - aus, als habe er mit Mühe und Not eine Saalschlacht lebend überstanden.

Ohne die deutsch-französische Verständigung bleibt die Einigung Europas ein Wunschtraum. Zu dieser Verständigung als Teilnehmer einer Frankreich-Fahrt einen bescheidenen Beitrag zu leisten, ist lobenswert. Wer der französischen Sprache kundig ist, hat's dabei etwas leichter. Wem es an entsprechenden Vokabeln mangelt, tut immer gut daran, den Spuren des Reiseleiters zum erstrebten Ziel (und sei es auch nur der Eiffelturm) zu folgen. Es gibt nun selbstbewußte Menschen, die sich trotz Warnung ausgerechnet in Paris von der Gruppe absondern, um tatendurstig ihren Orientierungssinn zu erproben. Nachdem diese in der Metro "Entrée", "Sortie" und "Correspondance" wiederholt verwechselt haben und endlich die Erdoberfläche erschöpft wieder erreichen, ziehen sie einen Pariser in folgendes Gespräch: "Ou est l'Eiffelturm?" "La tour Eiffel? Rien de plus simple. Vous allez d'abord tout droit devant vous jusqu'au carrefour! Comprenez-vous? Là, où les trois rues se croisent. Puls vous prenez la rue à votre gauche jusqu' à la quatrième que vous traversez et vous verrez la tour Eiffel à votre droit. Voilà!" " Wat hat er jesaacht?"

Granada, agua occulta que llora - Granada, verborgenes Wasser, das weint (Manuel Machado). Auf umgrünter Höhe erhebt sich das Kalifenschloß, die Alhambra, d. H. die Rote. Die letzte und schönste Hochburg des Islam und der Mauren in Spanien ist über dem winkeligen Granada selber eine ganze Stadt mit Toren und Türmen, Festungen und Palästen, Sälen und Galerien, Gängen und Gärten, Wasserkünsten und Höfen. Nach außen abweisend und trutzig, gleicht ihr Inneres einem Traum aus Tausend und einer Nacht. Hier hat das ungeschichtliche Weltbild des Islam sich in seinem vielleicht bedeutendsten Profanbau offenbart. Die Erfahrung der Wirklichkeit als eines großen Rhythmus, ohne Anfang und Ende aus Allahs Willen, dem Kismet, fließend, hatte sich in den anfang- und endlosen Verschlingungen des Ornaments einen Leib geschaffen. Hier ist diese Ornamentik auf dem Höhepunkt. Sie überspinnt, alle Struktur verwischend, als filigranartig feiner (mit Eisenschablonen geformter) Stuck in mildtemperierten Farben die Wände, als Fayence-Mosaik in leuchtenden Farben die Sockel, nimmt gleich wie schaumgeborenes Stalaktitengewölbe aus Stuck besonders im Schwestern- und Abencerragensaal dem Menschen jedes Gefühl der Schwere, aber auch der Dauer. Die äußert zierlichen Marmorsäulen tragen weder technisch noch optisch. Sie sind mit ihren eleganten Rundbögen ohne tragende Funktion in einen mit Gipsornament verkleideten selbsttragenden Rahmen hineingestellt, oder die Lastmasse ist im Stuckdurchbruch zu einem Minimum reduziert. Unserem Auge erscheinen die Säulen wie anmutige geschmeidige Tänzerinnen. Zitternd spiegeln sie sich samt den schwingenden Bögen im Wasserbecken des Myrthenhofes. So antwortet der gebauten Architektur eine der Fata Morgana, und beide sind gleich wirklich und unwirklich, sind Traum. Unaufhörlich rieselt und wispert im Löwenhof das Wasser. Aus dem Hauptzapfen des Brunnens steigt es vielstrählig an und senkt sich in edlen flachen Bögen in die zwölfseitige Schale, die auf den Rücken von zwölf Marmorlöwen ruht, aus deren Mäulern es in steilen Halbbögen herabfällt und verrinnt. Das flüchtig-gestaltlose Wasser wächst so momenthaft zur Form auf, um dann wieder ins Gestaltlose zu versinken. Aber der Tropfen, der soeben Form wurde und nun schon versinkt, wird abgelöst von einem andern, der gleichfalls für einen Augenblick Form wird und dann auch versinkt. Und diesen löst ab ein weiterer, und so geht es fort und fort. Ein Urphänomen der Welt ist hier gleichnishaft zu erschauen Dauer im Wechsel und Wechsel als Dauer, Vergänglichkeit und ewige Wiederkehr. Es ist auch das Weltbild des Islam. Ein Tröpfchen des Meeres, ein Sandkörnchen der Wüste ist der Mensch. Sein Leben strahlt momenthaft auf und versinkt. Millionen und Abermillionen folgen nach, aber es bleibt alles gleich, nichts ändert sich. So ist im Grunde alle Aktivität ein Schlag ins Wasser, es gibt keine Entwicklung, sondern nur einen großen, immer gleichen Rhythmus. Das Ornament ist sein Abbild, der Tanz seine Verkörperung, der Tanz dieser Säulchen, die wie Tänzerinnen sind und mehr noch der Tanz der Tänzerinnen selbst, der Sklavinnen, die hier einst den König und die Vornehmen ergötzten. Für solche Weltsicht gab es nur zwei Lösungen: mystisches Sichversenken in die Gottheit oder ganz sinnlich-pflanzenhaftes Genießen des Augenblicks. Beidem gibt dieser Wunderbau Ausdruck und Raum, zu beidem Anregung, und beidem waren auch die Menschen, die hier lebten, spannungsvoll zugeordnet, ja verfallen. Beides sind noch heute die elementaren Züge des andalusischen Menschen Sinnlichkeit und Mystik. Aber beide erhoben und erheben sich auf dem Grunde einer allumfassenden schmerzlich-süßen melancholischen Lethargie. Sie geht auch hier in uns ein, dringt durch alle Poren in uns ein. Dieser Bau macht uns passiv, wir spüren alle Maximen des Europäers in uns versinken. Fast rettet man sich in den wunderbaren kreisrunden Säulenhof, den Karl V. Als Kern seiner Palasterweiterung des Alhambra anfügte, manch Maurisches zerstörend. Hier ist kein Zerrinnen und Vergleiten mehr, diese Architektur konzentriert uns, sie "versammelt uns" wie ein Reiter sein Pferd, zur Tat anspornend, "versammelt". Wir waren im Orient und fühlen uns dem Okzident wiedergegeben, islamische und christliche Welt umfing uns in edelsten Meisterwerken unmittelbar nacheinander, ja mehr noch nebeneinander. Wo gäbe es das sonst als in diesem unvergleichlichen Land?

Ein tiefgrüner Ulmenhain umschattet die Alhambrabauten. Blaue Lilien durchblühen ihn. Durch eine schmale, aber tiefe Talkerbe getrennt, liegt 50 m höher inmitten herrlicher Gärten der Generallife, das Sommerschlößchen der maurischen König, Myrthenhecken, Lorbeer, Reseden, samtner Jasmin, Orangen- und Zitronenbäume verschwenden betäubenden Duft. Schlanke Zypressen und Eibenbäume wiegen sich sanft, und silberne Wasserspiele verströmen angenehme Kühle. Unvergeßlich, hier den Einbruch des Abends zu erleben. Über die violetten Vorberge und silbrigen Olivenhaine schweift das Auge zu den bei Sonnenneige erglühenden Schneegipfeln der Sierra Neveda, und die Nachtigallen singen. Noch ein anderer Blick bleibt lebenslänglich unvergeßlich. Nördlich von der Alhambra, ihr genau gegenüber, durch die tiefe Schlucht des Darro von ihr getrennt, erhebt sich der Albaicinhügel. Enge, dicht bebaute Gassen, hinter denen sich aber immer wieder blütenschwere Gärten öffnen, zeihen sich den Hang hinauf. Ein turbulentes Leben erfüllt sie, man glaubt im Orient zu sein. Hierhin zog sich die maurische Bevölkerung nach dem Sieg der Christen zurück, und in den oft auffallend schönen Menschen, in ihrer Art zu bauen und zu leben, ist das Maurische lebendig bis heute. Auf dem Platz vor der Nikolauskirche muß man gestanden haben. Hier muß man erlebt haben, wie beim letzten Licht der Sonne die Alhambra erst rubinrot, dann purpurn schimmert. Der Albaicinhügel geht nach Osten in den Sacromonte über, der genau dem Generalife gegenüberliegt. Von seinen vielen Höhlen hat Granada seinen Namen. Wenn auch das Symbol der Stadt ein geöffneter Granatapfel ist, so stammt "Granada" doch von "garnathah" = Berghöhle. Vielleicht dienten sie den frühen Christen als Zuflucht und Grabstätte. Jedenfalls hielt man 1594, als man dort nach den Schätzen der Maurenkönige suchte und zahlreiche Gebeine fand, diese für die Überreste des Stadtpatrons San Cecilio und seiner Begleiter, die im ersten Jahrhundert gemartert sein sollen. So weihte man man den Berg zum Heiligen Berg und errichtete auf ihm ein Kloster. Von oben bietet sich ein überwältigender Blick über die Landschaft, die vielleicht die köstlichste der ganzen iberischen Halbinsel ist in ihrer Verbindung von Hochgebirgsschroffheit, lichtgrün sich weitender Vega, winkelig-malerischer Altstadt und traumhaft-maurischer Herrlichkeit. In dem grüngrauen Stachelpanzer des Berges aus Aloe und Kaktus liegen die weißgetünchten Eingänge zu den Höhlenwohnungen, in denen seit dem 16. Jahrhundert Zigeuner leben.

Jeder von uns kennt die äußeren Umrisse der Bundesrepublik - aber wer erschräke nicht aufs neue, wenn er sie betrachtet: Wie, dies seltsam gereckte Gebilde, das schlampig um eine verbogene Nordsüdachse gruppiert ist, soll alles sein, was uns von Deutschland geblieben ist? Wir glauben vielleicht, daß Frankfurt im Westen unseres Gebietes läge, aber es ist der östlichen Bundesgrenze näher als der westlichen. Man muß nur genau hinblicken. Kassel und Fulda sind beinahe schon östliche Grenzstädte, von Lübeck ganz zu schweigen, das sich grade noch an den Rand zu klammern scheint. Wir haben uns daran gewöhnt, von Mitteldeutschland als einem Teil der "Ostzone" zu sprechen, und wenn es uns um ruhigen Schlaf zu tun ist, drängen wir den Jammer, der sich aus der geographischen Anschauung ergibt, aus unserer Vorstellung.

Aber es gelingt nicht immer; nur zu oft gewahrt man, daß es nicht genügt, das Herz auf dem rechten Fleck zu haben, man muß sich auch selbst am rechten Platz befinden. Das Deutschland, in dem wir leben, ist an die Peripherie geraten. Einst lag unser Land im Mittelpunkt einer europäischen Welt, nach allen Seiten offen, und wer von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen wollte, der kam bei uns zu Besuch und war willkommen. Inzwischen sind wir bedenklich an den Rand des Abendlandes verschoben, und uns ist manchmal so schwindlig zumute, als wandelten wir auf steilem Grat dahin. Der Osten rückt uns gleichsam auf den Leib, und da, wo die Sonne aufsteigt, geht es plötzlich nicht mehr weiter. So blicken wir denn in den Sonnenuntergang. Das ist politisch zweifellos die gute Richtung, und wenn uns trotzdem nicht wohl dabei ist, so dürfen wir daraus folgern, daß der Mensch in Harmonie mit dem Umriß seines Landes leben muss, wenn er im Einklang mit sich selbst sein will. Kein Deutscher vermag es, die innere Stimme, die ihm von der Form oder Unform seines Landes spricht, je zum Schweigen zu bringen. Selbst wenn es keine Flüchtlinge gäbe, deren Anwesenheit uns diese Zusammenhänge täglich lebendig vor Augen führt, gelänge es uns nicht, in einer festen und einheitlichen Vorstellung von Deutschland zu leben.

Das Unfertige, ja Verstümmelte, das von jeher zum Schicksal unserer Nation gehörte, droht eine Art von Endgültigkeit anzunehmen. Schlimm ist es, daß viele unter uns sich mit dieser Lage abzufinden beginnen. Noch schlimmer ist es, daß wir ihnen nicht sagen können, was sie an die Stelle der Resignation setzen sollen. Kein menschliches Wesen, aber auch kein Volk kann ewig im Schwebezustand verharren. Nur die Bildung eines echten Europas, so heißt es, kann dieses Provisorium in eine höhere Form der Dauer überführen. Wenn irgendein Volk gezwungen ist, europäisch zu fühlen und in Europa mehr als einen schönen Traum zu sehen, so sind wir es. Aber wie weit wird dies Europa reichen, dies Europa, das nicht einmal in den Kerngebieten des Abendlandes auf guten Willen stößt? Nun sind wir ja keineswegs die erste und einzige Nation, die ureigene Gebiete verloren und sie jahrzehntelang unter fremder Herrschaft gesehen hat. Im Gegenteil, das 19. Jahrhundert war voll von Bewegungen und Konflikten, die sich immer wieder an abgetrennten Gebieten entzündeten und nie zur Ruhe kamen. Vielleicht kann man sogar sagen, daß dies leidenschaftliche Fühlen in Gebietsvorstellungen, wie es den alten Nationalstaaten zugrunde lag, den vergangenen Geschlechtern ihr eigentliches nationales Pathos gegeben hat. Die wahre Seele der französischen Republik entfaltete sich während einiger Menschenalter in der Trauer um Elsaß-Lothringen. Die Empfindungskraft von Generationen war auf diese Gebiete gerichtet, die Wachhaltung des Verlustes bildete einen so unablösbaren Teil des öffentlichen Lebens, daß das Arrangierte vom Elementaren schließlich nicht mehr zu unterscheiden war. Frankreich durfte unablässig den Ruf nach Rache erheben, ohne auf die Welt als Störenfried zu wirken. Mehr noch, die Klage um das Verlorene und der Schwur, es mit allen Mitteln wieder zu erlangen, kam dem Prestige der französischen Außenpolitik zugute, deren Unruhe, Gereiztheit und Übelnehmerei von der Welt geduldig hingenommen wurde. Die Fälligkeit dieses Landes, auf seine Wunden zu zeigen, verschaffte ihm Freunde und Bundesgenossen. Die Liebe zu den verlorenen Provinzen, wie hemmungslos sie auch drapiert. und in Szene gesetzt würde, verlieh Frankreich jene politische Mystik, mit deren Hilfe es die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens zu einer Angelegenheit der ganzen Welt zu machen verstand. Stärker als der angebliche oder echte Rechtsanspruch war das Evangelium der Verbundenheit. Aber es war eine Verbundenheit, die sich nicht damit begnügte, beweisbar zu sein, Sondern geglaubt wurde, weil sie sinnlich sichtbar war.

Wenn heute jemand die Frage aufwirft, ob wir das Land östlich der Oder-Neiße-Linie ebenso lieben, wie Frankreich das Elsaß zu lieben erklärte, so wird ihm wahrscheinlich erwidert, daß dieser Vergleich das Motiv kriegerischer Rache, wenigstens indirekt, anklingen lasse und auch sonst nicht mehr in eine Gegenwart passe, die im Begriff sei, sich der nationalstaatlichen Vorstellungen zu entledigen. Nun niemand wird Lust haben, der Bundesrepublik auch nur die bescheidensten Revanchegelüste vorzuwerfen. Ebensowenig wird man uns ausreden können, daß die Auflösung der Vaterländer zugunsten Europas unsere einzige Hoffnung bildet. Aber wie muß dies Europa aussehen, damit es unseren Schmerz über den Verlust so viel deut- sehen Bodens stillen kann? Und wie, wenn dieser Schmerz verstummte, wenn er am Ende gar nicht genügend Kraft gehabt hätte, um die inneren Beziehungen zum Verlorenen zu sichern? Gemach, hier soll keine nachträgliche Erhitzung nationalistischer Art gepredigt. werden. Aber es ist des Nachdenkens wert, ob wir in Deutschland überhaupt je eine "Mystik des Territoriums" gekannt haben. Fragen wir uns doch gewissenhaft, ob unsere Verbundenheit mit dem Elsaß das ja einmal deutsches Land war, je eine Form gehabt hat, die über die staatlich-politischen Begriffe hinausging. Länger als vierzig Jahre hat dieses herrliche Land in der Ära unserer Väter zum Reich gehört, ohne daß wir ihm Liebe einzuflößen verstanden, ohne daß seine Seele von uns auch nur im geringsten gepflegt wurde. Es kam als Stiefkind in unser Haus und verließ es mit Freuden.

Man kann einwenden, daß die Elsässer der größeren Anziehungskraft der französischen Zivilisation nicht zu widerstehen geneigt waren. Immerhin bleibt es ein seltsam erkältender Umstand, wie wenig Narben dies Kommen und Gehen in unseren Herzen zurückgelassen hat, Offenbar ist unser Verhältnis zum Territorium stärker durch bloße Heimatvorstellungen bestimmt als das anderer Völker, deren politische Einheit älter ist. Je zentralistischer ein Land sich selbst sieht und empfindet, um so intensiver wird der Verlust eines Gebietsteiles zur Sache des ganzen Volkes. Das Wort "Heimat" ist von unerschöpflicher Schönheit, aber es ist politisch nicht ohne Gefahr. Wir sagen heute gern, daß die Schlesier ihre Heimat verloren haben. Es ist aber so, daß wir Deutschen Schlesien verloren haben. O nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Denn die Heimat bleibt, soweit sie eine verbindende Kraft ist, auf die Menschen beschränkt, die ihren Raum bewohnen. Der Schlag, der die Heimat trifft, kann wohl nachbarliches Mitgefühl erregen, aber er kann politische Wirkungen erst dann haben, wenn er vom Ganzen empfunden wird, und zwar nicht in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern in den Lebensvorstellungen der Nation.

Damit soll nicht der geringste Zweifel an der Echtheit unseres Schmerzes über den Verlust deutschen Bodens ausgedrückt werden. Hier steht lediglich die politische Durchschlagskraft dieses Schmerzes in Frage. Was glaubt die Welt diesem Gefühl zumuten zu können? Anders ausgedrückt: inwieweit werden unsere Gebietsverluste vom Gewissen der Welt als eine Verletzung der Moral empfunden - etwa so, wie Frankreich sein Verhältnis zum Elsaß als moralischen Faktor in die internationale Politik einzuführen verstand? Ein Schriftsteller wie Barrès hat seinem Lande dabei mehr geholfen als mancher französische Außenminister, einfach, weil er "das Territorium" mit der Kraft seines Wortes heilig zu sprechen verstand. So wurde die Annektion zum Sakrileg, zu dessen Sühnung, die halbe Welt aufgerufen wurde. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Erregung dieser "Gebietsmystik" im wesentlichen eine Sache der Intellektuellen ist und in der Hauptstadt gepflegt wird, also mit "Blut und Boden" nicht das geringste zu tun hat. Sie hat Frankreich ungeheuer genützt, sie hat freilich auch einen Geisteszustand geschaffen, der heute zum größten Hindernis bei der Ausbreitung des europäischen Denkens geworden ist.

Die Annektionen und Verstümmelungen, die uns im Laufe der letzten Jahrzehnte widerfahren sind, haben also nie die Phantasie oder gar das Gewissen der übrigen Welt in Bewegung gesetzt, weil wir nicht über ein so eindrucksvolles und - von einem zentralen Punkt aus - gefühlsbetontes Verhältnis zum Territorium verfügen, wie manche anderen Völker. Unsere Literatur hat sich von dieser Problematik ferngehalten und sie den Heimatschriftstellern überlassen. Ein fruchtbarer Ausgleich zwischen Nationalismus und Provinzialismus wurde nie erreicht. Heute stehen wir mit leeren Händen vor lauter Reichstrümmern und spüren mit Erschrecken, wie schnell die lebendige Vorstellung von dem Lande östlich von Oder und Neiße in uns verblaßt. Allerdings, keines Menschen Herz oder Hirn hat die Kraft, alles das zu bedenken, was heute ein Deutscher bedenken muß: der Osten unseres Landes polnisch, die Mitte, Weimar, Leipzig, Magdeburg, in den Händen der russischen Besatzungsmacht und ihrer deutschen Helfershelfer, zwei Drittel der deutschen Ostseeküste uns so entrückt wie das fernste Land, acht Jahrhunderte deutscher Zivilisation zunichte gemacht - das alles müssen und sollen wir hinnehmen, weil eben nur ein Wunder es ändern könnte. Welche moderne Nation jemals einen furchtbareren Umwandlungsprozeß durchmachen müssen! Und doch überlebt der einzelne diese Veränderungen, er überlebt sie um den Preis des freiwilligen Erblindens, er verzichtet auf Geographie und sieht nur noch das bißchen Raum, dessen der Mensch bedarf, um sein Leben zu fristen. Es ist seltsam, zu denken, daß uns aus dieser qualvollen Verwirrung nur ein Weg offen steht: die Flucht nach Europa. Was einst humanistische Schwärmerei und nobler Traum weltoffener Geister war, wird für uns zur nackten Notwendigkeit: Europäer werden oder untergehen. Der Boden, auf dem wir wandeln, bewegt sich, aus der qualvollen Gegenwart rettet uns nur ein Sprung in die Zukunft.

Jeder von uns kennt die äußeren Umrisse der Bundesrepublik - aber wer erschräke nicht aufs neue, wenn er sie betrachtet: Wie, dies seltsam gereckte Gebilde, das schlampig um eine verbogene Nordsüdachse gruppiert ist, soll alles sein, was uns von Deutschland geblieben ist? Wir glauben vielleicht, daß Frankfurt im Westen unseres Gebietes läge, aber es ist der östlichen Bundesgrenze näher als der westlichen. Man muß nur genau hinblicken. Kassel und Fulda sind beinahe schon östliche Grenzstädte, von Lübeck ganz zu schweigen, das sich grade noch an den Rand zu klammern scheint. Wir haben uns daran gewöhnt, von Mitteldeutschland als einem Teil der "Ostzone" zu sprechen, und wenn es uns um ruhigen Schlaf zu tun ist, drängen wir den Jammer, der sich aus der geographischen Anschauung ergibt, aus unserer Vorstellung.

Aber es gelingt nicht immer; nur zu oft gewahrt man, daß es nicht genügt, das Herz auf dem rechten Fleck zu haben, man muß sich auch selbst am rechten Platz befinden. Das Deutschland, in dem wir leben, ist an die Peripherie geraten. Einst lag unser Land im Mittelpunkt einer europäischen Welt, nach allen Seiten offen, und wer von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen wollte, der kam bei uns zu Besuch und war willkommen. Inzwischen sind wir bedenklich an den Rand des Abendlandes verschoben, und uns ist manchmal so schwindlig zumute, als wandelten wir auf steilem Grat dahin. Der Osten rückt uns gleichsam auf den Leib, und da, wo die Sonne aufsteigt, geht es plötzlich nicht mehr weiter. So blicken wir denn in den Sonnenuntergang. Das ist politisch zweifellos die gute Richtung, und wenn uns trotzdem nicht wohl dabei ist, so dürfen wir daraus folgern, daß der Mensch in Harmonie mit dem Umriß seines Landes leben muss, wenn er im Einklang mit sich selbst sein will. Kein Deutscher vermag es, die innere Stimme, die ihm von der Form oder Unform seines Landes spricht, je zum Schweigen zu bringen. Selbst wenn es keine Flüchtlinge gäbe, deren Anwesenheit uns diese Zusammenhänge täglich lebendig vor Augen führt, gelänge es uns nicht, in einer festen und einheitlichen Vorstellung von Deutschland zu leben.

Das Unfertige, ja Verstümmelte, das von jeher zum Schicksal unserer Nation gehörte, droht eine Art von Endgültigkeit anzunehmen. Schlimm ist es, daß viele unter uns sich mit dieser Lage abzufinden beginnen. Noch schlimmer ist es, daß wir ihnen nicht sagen können, was sie an die Stelle der Resignation setzen sollen. Kein menschliches Wesen, aber auch kein Volk kann ewig im Schwebezustand verharren. Nur die Bildung eines echten Europas, so heißt es, kann dieses Provisorium in eine höhere Form der Dauer überführen. Wenn irgendein Volk gezwungen ist, europäisch zu fühlen und in Europa mehr als einen schönen Traum zu sehen, so sind wir es. Aber wie weit wird dies Europa reichen, dies Europa, das nicht einmal in den Kerngebieten des Abendlandes auf guten Willen stößt? Nun sind wir ja keineswegs die erste und einzige Nation, die ureigene Gebiete verloren und sie jahrzehntelang unter fremder Herrschaft gesehen hat. Im Gegenteil, das 19. Jahrhundert war voll von Bewegungen und Konflikten, die sich immer wieder an abgetrennten Gebieten entzündeten und nie zur Ruhe kamen. Vielleicht kann man sogar sagen, daß dies leidenschaftliche Fühlen in Gebietsvorstellungen, wie es den alten Nationalstaaten zugrunde lag, den vergangenen Geschlechtern ihr eigentliches nationales Pathos gegeben hat. Die wahre Seele der französischen Republik entfaltete sich während einiger Menschenalter in der Trauer um Elsaß-Lothringen. Die Empfindungskraft von Generationen war auf diese Gebiete gerichtet, die Wachhaltung des Verlustes bildete einen so unablösbaren Teil des öffentlichen Lebens, daß das Arrangierte vom Elementaren schließlich nicht mehr zu unterscheiden war. Frankreich durfte unablässig den Ruf nach Rache erheben, ohne auf die Welt als Störenfried zu wirken. Mehr noch, die Klage um das Verlorene und der Schwur, es mit allen Mitteln wieder zu erlangen, kam dem Prestige der französischen Außenpolitik zugute, deren Unruhe, Gereiztheit und Übelnehmerei von der Welt geduldig hingenommen wurde. Die Fälligkeit dieses Landes, auf seine Wunden zu zeigen, verschaffte ihm Freunde und Bundesgenossen. Die Liebe zu den verlorenen Provinzen, wie hemmungslos sie auch drapiert. und in Szene gesetzt würde, verlieh Frankreich jene politische Mystik, mit deren Hilfe es die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens zu einer Angelegenheit der ganzen Welt zu machen verstand. Stärker als der angebliche oder echte Rechtsanspruch war das Evangelium der Verbundenheit. Aber es war eine Verbundenheit, die sich nicht damit begnügte, beweisbar zu sein, Sondern geglaubt wurde, weil sie sinnlich sichtbar war.

Wenn heute jemand die Frage aufwirft, ob wir das Land östlich der Oder-Neiße-Linie ebenso lieben, wie Frankreich das Elsaß zu lieben erklärte, so wird ihm wahrscheinlich erwidert, daß dieser Vergleich das Motiv kriegerischer Rache, wenigstens indirekt, anklingen lasse und auch sonst nicht mehr in eine Gegenwart passe, die im Begriff sei, sich der nationalstaatlichen Vorstellungen zu entledigen. Nun niemand wird Lust haben, der Bundesreplik auch nur die bescheidensten Revanchegelüste vorzuwerfen. Ebensowenig wird man uns ausreden können, daß die Auflösung der Vaterländer zugunsten Europas unsere einzige Hoffnung bildet. Aber wie muß dies Europa aussehen, damit es unseren Schmerz über den Verlust so viel deut- sehen Bodens stillen kann? Und wie, wenn dieser Schmerz verstummte, wenn er am Ende gar nicht genügend Kraft gehabt hätte, um die inneren Beziehungen zum Verlorenen zu sichern? Gemach, hier soll keine nachträgliche Erhitzung nationalistischer Art gepredigt. werden. Aber es ist des Nachdenkens wert, ob wir in Deutschland überhaupt je eine "Mystik des Territoriums" gekannt haben. Fragen wir uns doch gewissenhaft, ob unsere Verbundenheit mit dem Elsaß das ja einmal deutsches Land war, je eine Form gehabt hat, die über die staatlich-politischen Begriffe hinausging. Länger als vierzig Jahre hat dieses herrliche Land in der Ära unserer Väter zum Reich gehört, ohne daß wir ihm Liebe einzuflößen verstanden, ohne daß seine Seele von uns auch nur im geringsten gepflegt wurde. Es kam als Stiefkind in unser Haus und verließ es mit Freuden.

Man kann einwenden, daß die Elsässer der größeren Anziehungskraft der französischen Zivilisation nicht zu widerstehen geneigt waren. Immerhin bleibt es ein seltsam erkältender Umstand, wie wenig Narben dies Kommen und Gehen in unseren Herzen zurückgelassen hat, Offenbar ist unser Verhältnis zum Territorium stärker durch bloße Heimatvorstellungen bestimmt als das anderer Völker, deren politische Einheit älter ist. Je zentralistischer ein Land sich selbst sieht und empfindet, um so intensiver wird der Verlust eines Gebietsteiles zur Sache des ganzen Volkes. Das Wort "Heimat" ist von unerschöpflicher Schönheit, aber es ist politisch nicht ohne Gefahr. Wir sagen heute gern, daß die Schlesier ihre Heimat verloren haben. Es ist aber so, daß wir Deutschen Schlesien verloren haben. O nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Denn die Heimat bleibt, soweit sie eine verbindende Kraft ist, auf die Menschen beschränkt, die ihren Raum bewohnen. Der Schlag, der die Heimat trifft, kann wohl nachbarliches Mitgefühl erregen, aber er kann politische Wirkungen erst dann haben, wenn er vom Ganzen empfunden wird, und zwar nicht in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern in den Lebensvorstellungen der Nation.

Damit soll nicht der geringste Zweifel an der Echtheit unseres Schmerzes über den Verlust deutschen Bodens ausgedrückt werden. Hier steht lediglich die politische Durchschlagskraft dieses Schmerzes in Frage. Was glaubt die Welt diesem Gefühl zumuten zu können? Anders ausgedrückt: inwieweit werden unsere Gebietsverluste vom Gewissen der Welt als eine Verletzung der Moral empfunden - etwa so, wie Frankreich sein Verhältnis zum Elsaß als moralischen Faktor in die internationale Politik einzuführen verstand? Ein Schriftsteller wie Barrès hat seinem Lande dabei mehr geholfen als mancher französische Außenminister, einfach, weil er "das Territorium" mit der Kraft seines Wortes heilig zu sprechen verstand. So wurde die Annektion zum Sakrileg, zu dessen Sühnung, die halbe Welt aufgerufen wurde. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Erregung dieser "Gebietsmystik" im wesentlichen eine Sache der Intellektuellen ist und in der Hauptstadt gepflegt wird, also mit "Blut und Boden" nicht das geringste zu tun hat. Sie hat Frankreich ungeheuer genützt, sie hat freilich auch einen Geisteszustand geschaffen, der heute zum größten Hindernis bei der Ausbreitung des europäischen Denkens geworden ist.

Die Annektionen und Verstümmelungen, die uns im Laufe der letzten Jahrzehnte widerfahren sind, haben also nie die Phantasie oder gar das Gewissen der übrigen Welt in Bewegung gesetzt, weil wir nicht über ein so eindrucksvolles und - von einem zentralen Punkt aus - gefühlsbetontes Verhältnis zum Territorium verfügen, wie manche anderen Völker. Unsere Literatur hat sich von dieser Problematik ferngehalten und sie den Heimatschriftstellern überlassen. Ein fruchtbarer Ausgleich zwischen Nationalismus und Provinzialismus wurde nie erreicht. Heute stehen wir mit leeren Händen vor lauter Reichstrümmern und spüren mit Erschrecken, wie schnell die lebendige Vorstellung von dem Lande östlich von Oder und Neiße in uns verblaßt. Allerdings, keines Menschen Herz oder Hirn hat die Kraft, alles das zu bedenken, was heute ein Deutscher bedenken muß: der Osten unseres Landes polnisch, die Mitte, Weimar, Leipzig, Magdeburg, in den Händen der russischen Besatzungsmacht und ihrer deutschen Helfershelfer, zwei Drittel der deutschen Ostseeküste uns so entrückt wie das fernste Land, acht Jahrhunderte deutscher Zivilisation zunichte gemacht - das alles müssen und sollen wir hinnehmen, weil eben nur ein Wunder es ändern könnte. Welche moderne Nation jemals einen furchtbareren Umwandlungsprozeß durchmachen müssen! Und doch überlebt der einzelne diese Veränderungen, er überlebt sie um den Preis des freiwilligen Erblindens, er verzichtet auf Geographie und sieht nur noch das bißchen Raum, dessen der Mensch bedarf, um sein Leben zu fristen. Es ist seltsam, zu denken, daß uns aus dieser qualvollen Verwirrung nur ein Weg offen steht: die Flucht nach Europa. Was einst humanistische Schwärmerei und nobler Traum weltoffener Geister war, wird für uns zur nackten Notwendigkeit: Europäer werden oder untergehen. Der Boden, auf dem wir wandeln, bewegt sich, aus der qualvollen Gegenwart rettet uns nur ein Sprung in die Zukunft.

Im Jahre 1838, als es mit den Karlisten zu Ende ging, genossen zahlreiche aristokratische Karlisten nicht mehr den ihnen liebgewordenen Vorzug, den Sommer am Badestrand von San Sebastian verbringen zu können, da man sie dort vielleicht an die Wand gestellt hätte. Sie begaben sich daher aus Protest ein Stück weiter die Silberküste hinauf, wo ein armseliges Fischerdorf, Biarritz, lag.

Im Jahre 1838, als es mit den Karlisten zu Ende ging, genossen zahlreiche aristokratische Karlisten nicht mehr den ihnen liebgewordenen Vorzug, den Sommer am Badestrand von San Sebastian verbringen zu können, da man sie dort vielleicht an die Wand gestellt hätte. Sie begaben sich daher aus Protest ein Stück weiter die Silberküste hinauf, wo ein armseliges Fischerdorf, Biarritz, lag.

Unter den Exulanten befand sich die jugendliche Engénie de Montijo. Sie wurde, was sie in ihren kühnsten Träumen nicht geahnt hatte, später die Gattin eines Mannes, der damals, als sie Biarritz zum ersten Male besuchte, noch ein korrupter Abenteurer war, aber dann als Napoleon der Dritte den französischen Thron bestieg. Treu, wie Fürsten in manchen Dingen sind, auf die es wenig zum Heile der Menschheit ankommt, ging Eugénie als Kaiserin wieder nach Biarritz, genau wie Isabella auf der spanischen Seite San Sebastian besuchte. So entstanden zwei Damenresidenzen am Meer - mit all dem Gepränge, das auf der einen Seite uralte Etikette, auf der anderen die Geltungssucht einer neu arrivierten Dynastie verlangten.

So wurde Biarritz, besonders als die Bahn von Bayonne nach der spanischen Grenze gebaut war, ein Mittelpunkt Europas. Bismarck besuchte, elf Jahre nachdem Eugénie zum ersten Male als Herrscherin Biarritz geehrt hatte, das kaiserliche Paar an der Silberküste und spielte die ersten Züge jenes Spiels, durch das Engéie de Montijo ihre Krone verlor. Damals, als sie den großen gefürchteten Diplomaten Preußens empfing, ahnte sie auch nicht, daß sie eines Tages diese Küste, beschützt und geleitet um ihrem amerikanischen Zahnarzt, als Flüchtling verlassen werde.

Zunächst war das Leben, das Engénie in Biarritz nach ihrem Belieben sich entfalten ließ, verhältnismäßig bescheiden. Man war, wie man es von San Sebastian her gewohnt war, auf den alten Hafen eingestellt, zu dem man hinabsteigen mußte, aber man hatte immerhin, trotz der hohen Felswände, an den Seiten das Gefühl von Glanz und Weite und spürte den Wechsel von Ebbe und Flut. Die Vergnügungen waren kindlich. Die Damen liefen mit übers Knie geschürzten Röcken zwischen den Felsen umher, Schmetterlingsnetze in der Hand, um Krabben zu fangen. Zum Baden gingen die Damen des Hofstaats mit Hüten auf dem Kopf und in dünnen Kleidern ins Wasser. Man tauchte ein, aber man schwamm nicht. Hingegen war das Zeremoniell außerhalb des Meeres großstädtisch. Als man sich - Karlisten hin, Karlisten her - mit Spanien versöhnt hatte, kam auch Isabella zum Besuch nach Biarritz, um die Kaiserin zu sehen, die einst vor Isabella geflohen war. Und Eugénie, die spanische Emigrantin, ließ sie durch eine Kompanie Soldaten abholen, die vor dem zehnspännig gefahrenen Wagen Isabellas her marschierte - und durch eine weitere Kumpanie, die dem Wagen folgte. Eugénie war romantisch und ließ die königliche Schwester sogar nachts mit Fackeln im Boot durch die roche percée fahren. Das baskische Fischerdorf hatte viel zu staunen. Doch war es mittlerweile kein Dorf mehr. Es hatte sich prächtig entwickelt. Der Kaiserin genügte der alte eingeengte Hafen nicht mehr. Sie baute sich ihre Villa Eugénie an die Grande Plage. Sie eroberte damit den vielleicht schönsten Sandstrand Europas, einen Strand, wie ihn die Adria und das Mittelmeer damals nicht kannten, einen Strand von tiefer, heller Sandigkeit, einen Strand von verschwenderischer, großartiger Breite und Fülle. Dieser Teil der Küste hieß damals Côte des Fous.

Zunächst war das Leben, das Engénie in Biarritz nach ihrem Belieben sich entfalten ließ, verhältnismäßig bescheiden. Man war, wie man es von San Sebastian her gewohnt war, auf den alten Hafen eingestellt, zu dem man hinabsteigen mußte, aber man hatte immerhin, trotz der hohen Felswände, an den Seiten das Gefühl von Glanz und Weite und spürte den Wechsel von Ebbe und Flut. Die Vergnügungen waren kindlich. Die Damen liefen mit übers Knie geschürzten Röcken zwischen den Felsen umher, Schmetterlingsnetze in der Hand, um Krabben zu fangen. Zum Baden gingen die Damen des Hofstaats mit Hüten auf dem Kopf und in dünnen Kleidern ins Wasser. Man tauchte ein, aber man schwamm nicht. Hingegen war das Zeremoniell außerhalb des Meeres großstädtisch. Als man sich - Karlisten hin, Karlisten her - mit Spanien versöhnt hatte, kam auch Isabella zum Besuch nach Biarritz, um die Kaiserin zu sehen, die einst vor Isabella geflohen war. Und Eugénie, die spanische Emigrantin, ließ sie durch eine Kompanie Soldaten abholen, die vor dem zehnspännig gefahrenen Wagen Isabellas her marschierte - und durch eine weitere Kumpanie, die dem Wagen folgte. Eugénie war romantisch und ließ die königliche Schwester sogar nachts mit Fackeln im Boot durch die roche percée fahren. Das baskische Fischerdorf hatte viel zu staunen. Doch war es mittlerweile kein Dorf mehr. Es hatte sich prächtig entwickelt. Der Kaiserin genügte der alte eingeengte Hafen nicht mehr. Sie baute sich ihre Villa Eugénie an die Grande Plage. Sie eroberte damit den vielleicht schönsten Sandstrand Europas, einen Strand, wie ihn die Adria und das Mittelmeer damals nicht kannten, einen Strand von tiefer, heller Sandigkeit, einen Strand von verschwenderischer, großartiger Breite und Fülle. Dieser Teil der Küste hieß damals Côte des Fous.

Er ist das Gegenteil von San Sebastian. Alles. was weit. was hell, was wild und zugleich wieder sanft ist, baut sich hier zu einem bezaubernden Schauspiel des Meeres auf. Biarritz ist ein San Sebastian ohne Panzer, ohne Wälle, es hat den silbernen Glanz von Cadiz, die träumerische Anmut von Algeciras und die tiefe, selige Dämmerung von Gold und Blau, wie sie über Malaga schwebt. Biarritz besitzt das Meer, es schließt das Meer nicht aus, es gibt sich ihm hin. Wenn die Spanier mit Hilfe des genialsten Architekten, der Natur selbst, den Atlantik vor San Sebastian außerhalb der Concha verwiesen haben, so scheinen die Franzosen, vierzig Kilometer weiter, dasselbe Meer mit allen Lockungen gerufen zu haben, mit aller Heftigkeit und aller Leidenschaft, deren das französische Temperament fähig ist. Doch hat auch Biarritz seine Gegensätze. Die Normandie scheint sich hier mit Nizza vereinigt zu haben. Auch an dieser Stelle der Küste stößt ein Vorgebirge, das Atalayische, in den Ozean vor und bildet den alten Hafen, eine tief im Felsen liegende Bucht, und den mit mittelalterlichen Mauerarbeiten ausgerüsteten und mit Inseln abgeschlossenen Port des Pêcheurs - man hätte die Bucht leicht zu einem zweiten San Sebastian umformen können. Aber die Kaiserin mit ihrem empfänglichen und beweglichen Gemüt sah die Größe der sich rechts von dem Vorgebirge ausbreitenden Grande Plage, wo ungehemmt die Silberküste den Anlauf des freien Meeres empfängt, dessen Brandung in Hunderten um Staffeln wunderbar abgestuft heranbraust. Sie sah auch links von dem Atalayischen Vorgebirge und dem alten Hafen sich weithin die Côte des Basques ausdehnen, wo das Meer die barbarischsten seiner Melodien gegen die hohe Küste wirft.

Sie verliebten sich in die Sandschönheit der Grande Plage und die bizarren Felsriffe, die da und dort mit lichter Phantastik vor der Küste liegen. Welch ein Meer, das voll erhabenem Donner und gleichzeitig von der Spiellust eines Kindes ist! Der Ozean hat die vor die Küste geschleuderten Felsblöcke in toller Laune umgestaltet. Die Wellen haben sich Durchgänge gebohrt und die Riffe in jahrhundertelanger Arbeit zu Figuren von Menschen und Tieren, von Bestien und Dämonen zurechtgeformt. Diese dunklen Bildwerke des Ozeans schaffen mit dem schaumig weißen Meer eine Atmosphäre, die schwärmerisch, aber nicht ohne Bedrohung ist. Es ist ein viele Rätsel auf einfache Weise lösendes Erlebnis, zu sehen, wie der Spanier ihren Stolz, San Sebastian, verfinstert haben, obwohl sie es zu einem Vorwerk nationaler Einigkeit hätten machen können - und wie die Franzosen ihr Biarritz, welches auch auf der einen Seite seiner Küste eine überaus herbe Natur besitzt, immer heller und weiter gebildet haben. Biarritz ist nur Silber.

Sie verliebten sich in die Sandschönheit der Grande Plage und die bizarren Felsriffe, die da und dort mit lichter Phantastik vor der Küste liegen. Welch ein Meer, das voll erhabenem Donner und gleichzeitig von der Spiellust eines Kindes ist! Der Ozean hat die vor die Küste geschleuderten Felsblöcke in toller Laune umgestaltet. Die Wellen haben sich Durchgänge gebohrt und die Riffe in jahrhundertelanger Arbeit zu Figuren von Menschen und Tieren, von Bestien und Dämonen zurechtgeformt. Diese dunklen Bildwerke des Ozeans schaffen mit dem schaumig weißen Meer eine Atmosphäre, die schwärmerisch, aber nicht ohne Bedrohung ist. Es ist ein viele Rätsel auf einfache Weise lösendes Erlebnis, zu sehen, wie der Spanier ihren Stolz, San Sebastian, verfinstert haben, obwohl sie es zu einem Vorwerk nationaler Einigkeit hätten machen können - und wie die Franzosen ihr Biarritz, welches auch auf der einen Seite seiner Küste eine überaus herbe Natur besitzt, immer heller und weiter gebildet haben. Biarritz ist nur Silber.

Das seltsamste Geheimnis des Meeres, über dem auch in der Dämmerung eine heiße, platinfarbene Wolke hängt, ist sein Geruch. Es ist etwas darin von dem Duft, den das königliche Tier dieses Ozeans der geöffnete Hummer, hat. Das Meer trägt den Geruch vor sich her, wild und berauschend, wie die Winde ihn mit sich führen, die aus den Urwaldmangroven Ostafrikas auf die offene Reede des Pazifiks hinauswehen. Unvergeßlich. Die Küste, weit über San Sebastian und Biarritz hinaus, hat viele kleine Buchten, von denen die von Saint-Jean-de-Luz die anmutigste ist. Das Meer hat im Laufe der Jahrhunderte hier in manchmal Anfälle von Grausamkeit gehabt, weshalb der Strand Eisenküste heißt. Sowohl Saint-Jean-de-Luz wie Biarritz, wie Guéthary, wie Hendaye haben tiefen Sand. Das Hinterland ist eine kleine liebliche Schweiz mit violetten Hügeln und baskischen Villen...